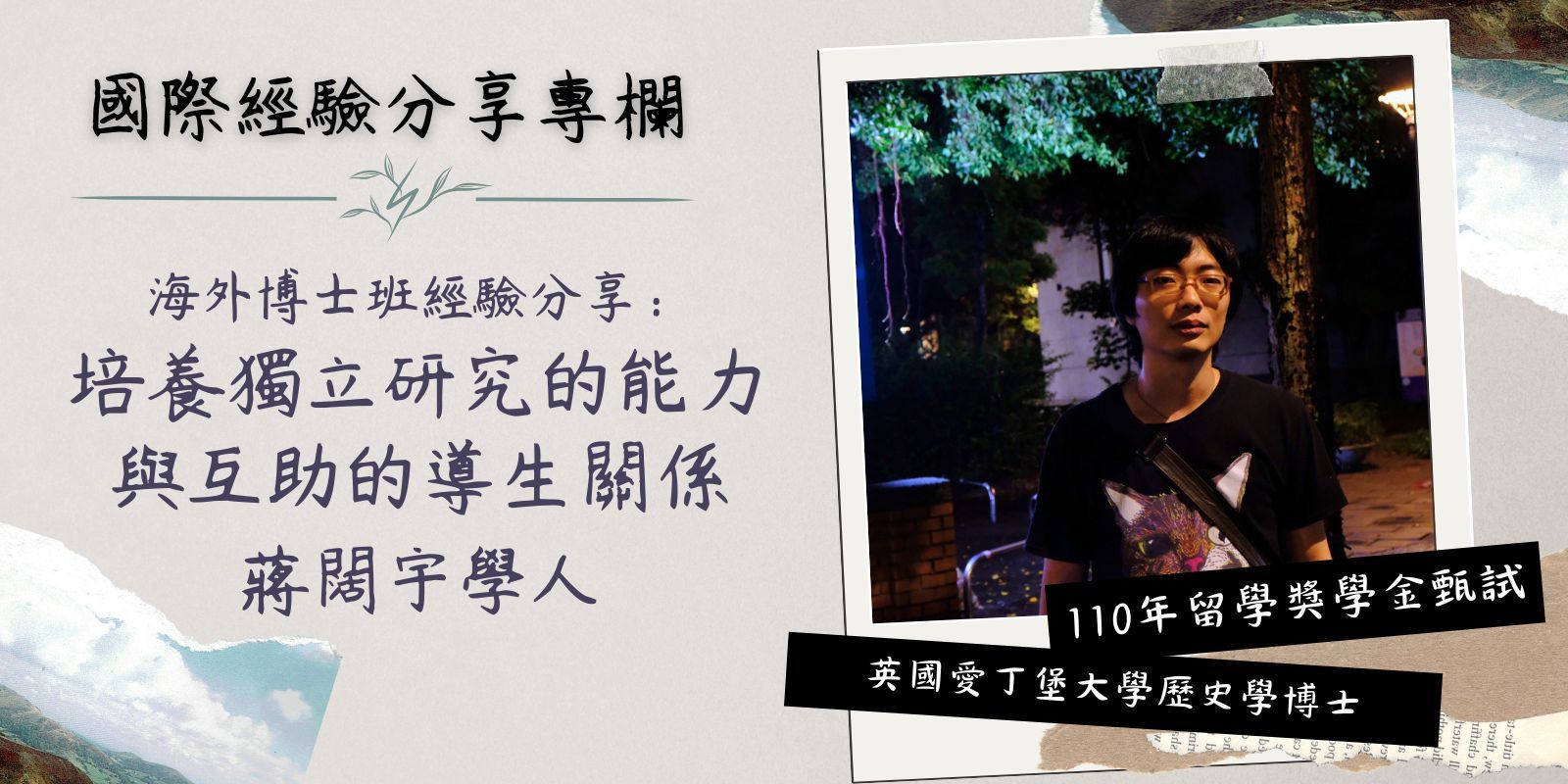

【學人專欄】培養獨立研究的能力與互助的導生關係

作者:蔣闊宇

獎學金:110年教育部留學獎學金甄試

現職:中央研究院臺灣史研究所博士後研究學者

2019-2024年間,我在愛丁堡大學就讀歷史、經典與考古學院的博士班,在此分享一些心得,希望對未來赴海外求學者多少有幫助。以英國學制而言,碩士生主要是接受該領域的專業訓練,博士生則是運用訓練所得的能力進行研究,為學界產出新的知識。因此,學校會預期博士生就學後進行獨立研究,而非繼續受訓,而研究成果則是能否取得學位最重要的標準。博士班研究是結果導向的工作,像是某種專案的承攬契約。

指導教授會提供必要的協助,譬如論文架構或論點的討論、尋找前研究或材料的方向等等;發現學生缺少某項必要的訓練,他們也會推薦學生去修習相關課程。但做與不做,端看學生自己安排。說到底,指導教授也無法保證學生一定能畢業,因為最後審查的人不是他們,而是該學科領域的其他專家。這與在臺灣就讀研究所十分不同。由於強調獨立推進研究的能力,學生的自發性變得更為重要。「研究」這件事不再只是讀書,而是指人們圍繞著所創造知識展開的一連串文明活動:從尋找問題、提出研究方案、尋找資金支持、材料的搜尋,到田野調查的組織、專業人脈的串接與運用、學科領域內新知的取得等等,最後才是在思想上運用這些實際活動所取得的材料來組織論點,化為文字。從中設法獲得「撰寫博論所需的知識」,在自己完全不懂的領域中找資源、材料,來課堂「自己教導自己」是常態。

在此情況下,英國的指導教授比起傳道授業解惑的「老師」,更像是提供幫助的同事。「業內先輩」的經驗讓學生的研究活動可以花最少的時間、取得極大化的成果。譬如,他們至少願意討論論文寫法,指點怎麼樣算是一篇好論文,進而願意提供自己的資源,同時也協助學生如何比較容易籌到計畫經費、認識相關領域的專家等等。因此,我個人傾向把導生關係看成辦公室關係——如果可以建立相互幫忙、體諒的辦公室文化,工作則可進行得順利些,同事會比較願意提供資源;如果文化很糟,大家就會一直互扯後腿,事倍功半,花十分力氣做一分事情。

關於如何建立互助互信的導生關係,我有以下幾個建議:

一、提早準備工作計畫:

指導教授事務繁忙,從教書改考卷、行政、計畫、研討會等,到他自己的出版品,都有一定時程,如果臨時增加新的工作,他們的時間會週轉不來。因此,我建議每次與指導教授討論工作計畫時,把未來三個月到半年需要他協助的事先確定下來,同時避免臨時提出新的工作。

二、確實執行既定計畫:

相互信賴的關係是建立在以下兩點:首先,工作計畫是共同決定,而不是一意孤行。其次,計畫的執行者能確實在每個期程,提交應有的成果。明確的方向與穩定的產出,可讓指導教授在繁忙中能掌握你的狀況,讓他有餘裕可在你各工作階段安排協助的資源。

三、體諒你的同事,並注意他的工作進度:

指導教授依職等不同,壓力也有所不同。如果他還在尋求發展,多半沒空閒時間;如果他已資深,指導學生的餘裕可能多一些。藉由觀察他們的工作型態,可將你需要他們協助的事,安排在他們有辦法完成的時間內,其技巧是提早安排,設定時間於迫近時提醒。舉例來說,如果能夠提早,就可在預定時間到前一個月、兩週、一週、三天各提醒他一次,如此壓力較小,也能確保他可找得到時間完成。

在學習知識、產出研究成果的另一面,博士班的學習也涵蓋計畫的管理能力,這涉及周遭人事物的管理,以及一旦原訂計畫無法順利進行的風險管理。訓練這些能力,有助於取得博士學位,也對畢業後成為學者,為學術研究計畫找經費、找資源、找出路都有很大的幫助。