【學人專欄】充滿不確定性的五年:培養與發揮韌性的博士求學經歷

作者:徐蓓婕

獎學金:108年教育部世界百大-臺灣劍橋大學獎學金

現職:中央研究院人文社會科學研究中心博士後研究

翻找了海外求學五年間所書寫的紀錄,有一句話代表了所有的經歷,我在2021年末的時候寫下:This is a year of uncertainty, and a year of resiliency. 那一年是英國疫情的高峰,確診和死亡病例每日維持在高峰,行動限制(lockdown)反覆施行又解除,也是同一年開始全面施打疫苗,宣布即將走向恢復「正常」之路。

我在2019年下半年帶著教育部的獎學金前往劍橋,面對充滿期待與不安的旅程,學校的各種迎接活動、學術與生活適應的安排,慢慢地協助我擁有信心並開始能夠腳踏實地的推展我在學術專業上的學習和耕耘。然而半年不到,我開始從臺灣管道聽聞新冠疫情的發生,本應是全球健康衛生問題,最初在英國卻先從對於亞洲面孔的恐懼開始發酵,並在3個月後正式爆發。2020年3月我坐在學校宿舍的小客廳,眼睛盯著電腦螢幕上英國政府的記者會,當首相宣布:「即日起英國將實施全面的行動限制……」,我耳邊響起巨大的耳鳴,頓時不知道自己的研究前程會往哪邊走。而後的幾天,學校發來郵件告知各個國家都將要實施邊境管制,敦促學生應盡快離開學校、回母國或是去到家人身邊。當時沒有人知道疫情會持續多久、影響範圍多大,而全心全意只有研究的研究生們,絲毫無法預想接下來該怎麼辦才好。

在2020與2021年間,一切活動都轉移到了線上,我大部分時間都在思考如何透過線上進行研究,而學校與學院也是如此,我們都在探索與試圖在如此短的時間內發揮創新、韌性與隨機應變的能力,透過電腦螢幕來維繫「正常」的生活。我的留學經驗也因此有一半的時間,如同這張照片一般,電腦螢幕成為我與世界連結的唯一方式,我的學術發展、社交和休閒時間都被濃縮進這兩個螢幕。

但同時,疫情也為我的研究帶來了諸多的可能性,在如此混亂的時刻開啟一個博士研究計畫並試圖進入一個新的田野蒐集資料,需要十足的韌性和創造力,對當時的我來說是巨大的困惑與挑戰,但另一方面來說,也代表了充滿著改變與探索的潛力。我把田野目的地從實地考察轉移到了線上部落格平台,把面對面訪談改成了電子郵件訪談,更加入了本來沒有想過的跨國線上問卷調查,來拓展研究的比較社會視角,我的博士研究成果,在最後反而超出原先預期,用更廣而深的方式對研究主題進行了批判的檢驗。

而疫情間,我也能夠第一手的觀察與臺灣不同的疫情措施和健康管理,從不同的視角經驗英國生活,這也是另一個寶貴的經驗。

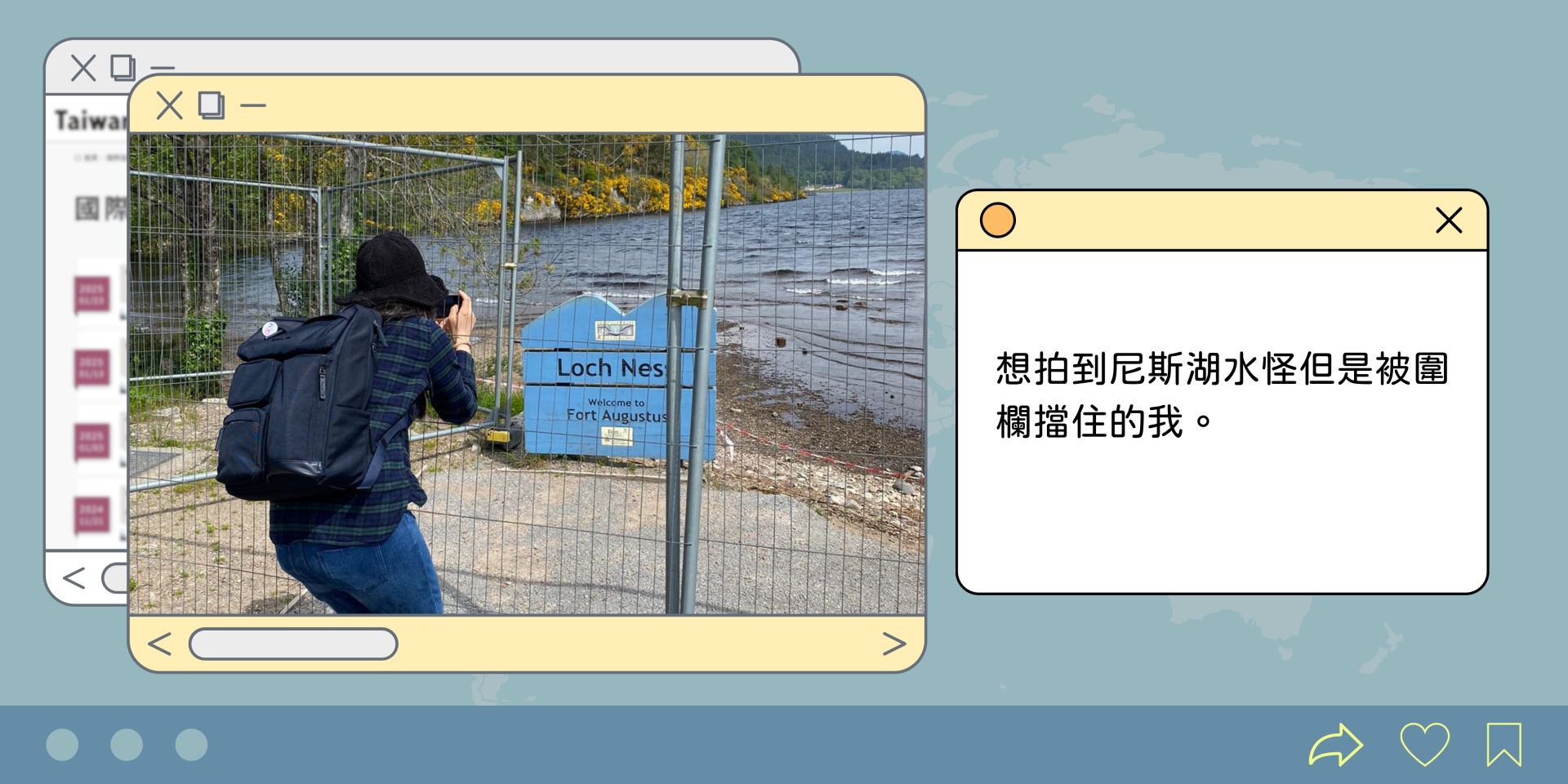

疫苗廣泛施打之後,我再次有機會體驗後疫情時代的英國生活,我們緩緩地從「隨身攜帶酒精和室內公共場合必須戴口罩」的情況,再次習慣了在各地各國間自由移動、探索不同文化的生活。

這一趟非凡的旅程,為我帶來了前所未有的挑戰與衝擊,撰寫博士論文更是人生中做過數一數二困難的事情,但也是這一切的經歷幫助我更了解自己,並學習在迎向挑戰與照顧自己之間取得平衡,因此而擁有了面對未來挑戰的韌性,即使是困難的五年,但是非常珍貴的五年。